Cronopios

Diario virtual para hombres y mujeres de

palabra

Fundado en 1990 – Domingo 24 de Octubre

de 2004

Las putas

tristes deben estar felices

Por Ignacio Ramírez

Director de Cronopios

| |

|

|

¡Qué señor tan viejo

y qué alas tan enormes!

Tras la primera lectura de las 109 páginas

de Memoria de mis putas tristes, la sensación

que permanece en mi paladar de lúdico

lector es la de haber sido protagonista

absorto de la crónica de una inmortalidad

anunciada, la plenitud de un patriarca sin

otoño para quien los nutrientes del

tránsito vital han sido el amor,

la palabra y la mujer, que es vida y muerte,

realidad y ficción, verbo y silencio,

tormenta y calma.

Ya la primera frase “el año

de mis noventa años” es todo

un desafío y una derrota a las convenciones

verbales: la cacofonía se convierte

en eufonía por obra y gracia del

magistral oficio de escribir, que de los

cien años de soledad que estremecieron

a Macondo se instala en la carne y en los

huesos y en el alma de un centenario abuelo

que decide regalarse una noche amor loco

con una adolescente virgen, tras haber invocado

al señor Yasunari Kawabata, despierto

siempre para dictar epígrafes desde

la casa de papel donde levitan las mujeres

del sueño: “No debía

hacer nada de mal gusto, advirtió

al anciano Eguchi la mujer de la posada.

No debía poner el dedo en la boca

de la mujer dormida ni intentar nada parecido”.

Durante toda la travesía fantástica

se respeta el consejo del maestro a quien

se rinde el homenaje: Cien años de

eternidad tiene este viejo de noventa, a

quien el escritor de casi ochenta infunde

vida y luz al tiempo que lo unge y lo entroniza

como a un sabio sin nombre, un sabio distraído,

un sabio triste, que al final del camino

descubre y comunica que nada hay más

feliz que la tristeza de la sabiduría:

cada hora, a su edad, es un año,

y él, protagonista de alto vuelo,

con su corazón a salvo, disfruta

su condena a morir de buen amor en la agonía

feliz de cualquier día después

de sus cien años.

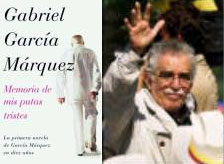

Antes, durante y después de la lectura,

he vuelto innumerables veces a mirar en

la portada a ese señor tan viejo

con esas alas tan enormes, que no es Gabriel

García Márquez, pero que se

parece tanto a él cuando tenga o

cuando tuvo sus cien años: cien,

número cabalístico que encierra

la obra entera de este señor (Nuestro

Señor de Aracataca), quien para escribir

nació como está visto y comprobado.

Claves y símbolos habitan la memoria.

Quizás en parte este sea el segundo

tomo de los recuerdos esperados aunque no

anunciados. Gabo parece ser y no ser el

viejo socarrón a quien le arde el

culo en las noches de luna llena. Él

es y no es el hombre viejo con alas tan

enormes. Es Melquíades y Aureliano

y José Arcadio y El Coronel y todos

y ninguno y aquí no tiene nombres

distintos al de sabio con todos los epítetos,

o profesor Mustio Collado (¡Estos,

Fabio, ay, dolor, que ves ahora!), o Mudarra

el Bastardo, columnista de prensa del Diario

de La Paz, de Barranquilla, ciudad amada

y homenajeada por cuyas calles y rincones

andan ya míticos los compañeros

de la Cueva y otros ámbitos de la

historia arenosa: Marvel Moreno, Cecilia

Porras, Marcos Pérez, el Nene Zepeda,

Figurita, los espumosos cacaos de la política

y vaya usted a saber si la Curramba entera,

fantasmal o tangible, carnavalesca o melancólica

como los miércoles de ceniza.

Memoria de mis putas tristes es otra vez

una estremecedora historia de amor puro.

Amor de cuerpo y alma. Y de hombre de palabra

que ama y resucita o inventa las palabras:

jamás fue tan sublime la palabra

puta o la palabra putas; nunca alzó

tanto el vuelo la palabra mutandas. Jamás

el tiempo fue pastoreado así, ni

la palabra plafondo tan iluminada, ni tan

volátiles y espléndidas las

palabras malapodán, lavabo, avorazados,

fojas, Camagüey, meñique, umbría,

estoperoles, gonfia, calofríos.

Porque también de eso se trata. En

el cenit de la vejez, darle las gracias

al lenguaje y adobarlo con el exquisito

humor de quien ya sabe recorrida la mayor

parte de su camino abecemágico: “Nuca

hice nada distinto de escribir, pero no

tengo vocación ni virtud de narrador,

ignoro por completo las leyes de la composición

dramática, y si me he embarcado en

esta empresa es porque confío en

la luz de lo mucho que he leído en

la vida”.

Este viejo “feo, tímido y anacrónico”,

hijo de “Florina de Dios Cargamantos,

intérprete notable de Mozart, políglota

y Garibaldina, y la mujer más hermosa

y de mejor talento que nunca hubo en la

ciudad”, este Virgo senecto amangualado

con Rosa Cabarcas proxeneta, tan añoso

ya que un día desayunó dos

veces porque había olvidado la primera,

coronado dos veces por las putas como cliente

del año, habitante de La casa faulkneriana

que al amanecer era lo más cercano

al paraíso, a quien las putas no

le dejaron tiempo para ser casado, tiene,

no obstante, las palabras precisas para

recordar hilarantes batallas estratégicas

en retaguardia: “Recuerdo que yo estaba

leyendo La lozana andaluza (Biblia de la

putería) en la hamaca del corredor,

y la vi (a la fiel Damiana) por casualidad

inclinada en el lavadero con una pollera

tan corta que dejaba al descubierto sus

corvas suculentas. Presa de una fiebre irresistible

se la levanté por detrás,

le bajé las mutandas hasta las rodillas

y la embestí en reversa. Ay, señor,

dijo ella, con un quejido lúgubre,

eso no se hizo para entrar sino para salir”.

Pero también, desde sus calzoncillos

de besos estampados, ya con su Delgadina

(¿Del Toboso?), vuela: “Le

cambiaba el color de los ojos según

mi estado de ánimo: color de agua

al despertar, color de almíbar cuando

reía, color de lumbre cuando la contrariaba.

La vestía para la edad y la condición

que convenían a mis cambios de humor:

novicia enamorada a los veinte años,

puta de salón a los cuarenta, reina

de Babilonia a los setenta, santa a los

cien. Cantábamos duetos de amor de

Puccini, boleros de Agustín Lara,

tangos de Carlos Gardel, y comprobábamos

una vez más que quienes no cantan

no pueden imaginar siquiera lo que es la

felicidad de cantar. Hoy sé que no

fue una alucinación, sino un milagro

más del primer amor de mi vida a

los noventa años”.

Así, inclusive, hasta disculpo la

errata que encontré en la página

89 (Sí lo sé, mas no lo digo).

Y espero que sean también ustedes

indulgentes si es que pillan las suyas.

Seguro estoy de que la cándida Eréndira

y Sierva María de Todos los Ángeles,

a la cabeza, y tras de ellas todas las mujeres

de la memoria o de la amnesia, incluyendo

a las once mil putas tristes que sobrevuelan

o subterranean el universo macondiano, deben

estar felices porque nunca jamás

mujer alguna fue amada de manera tan rotunda,

nunca una puta de la literatura fue tan

dignificada y respetada ni convertida en

emblemática como esta Delgadina durmiente

que atraviesa la odisea del viejo enamorado,

tan protegida y cobijada por tan desmesurada

fantasía, tanta ternura trémula:

“La cama de Delgadina está

de ángeles rodeada”... “Delgadina,

Delgadina, tú serás mi prenda

amada”... “Levántate

Delgadina, ponte tu falda de seda”...

“Niña mía, estamos solos

en el mundo”... Y “estoy loco

de amor”...

Ahora voy a mirar de nuevo al viejo que

desde la portada entra en el libro. Y a

acompañarlo y a leerlo y a vivirlo

de nuevo y a repetir con él que “se

envejece más en los retratos que

en la realidad”. Y me declaro también

perdido enamorado de Delgadina, la niña

de los ojos de mirada sombría.